Page, elle est grave tichoux ouais. On l'avait pas déjà dit pour

Juno d'ailleurs ?

Du sang sur les mains : Pusher II de Winding-Refn :

Du sang sur les mains : Pusher II de Winding-Refn :

Encore meilleur que le premier opus,

Pusher II renoue avec l'univers dépeint il y a neuf ans à savoir Copenhague, la came, les trafiques en tous genres et les petites frappes en perdition. La mise en scène de

Refn se densifie, s'affermit et gagne en complexité, offrant nombre de fulgurances visuelles. Le cadrage est toujours serré, étouffant, affrontant de front la déchéance de ces êtres ignorés de tous et évoluant dans un microcosme les poussant à l'asphyxie.

Pusher II nous porte cette fois sur les traces de

Tonny, impérialement interprété par

Mads Mikkelsen, chien fou incontrôlable, électron libre dont le seul échappatoire va être l'exil. On le sait,

Refn à connu les pires galères après

Fear X qui l'ont plongé au fonds du gouffre. Acculés par les emmerdes en tous genres dont un endettement colossal, il a pourtant réussit avec

Pusher II - film mis en chantier pour de faire de la thune - un véritable tour de force. Proche de l'autobiographie - avec ce qu'il faut de contextualisation -

Pusher II s'éloigne de l'univers mafieux proprement dit pour se focaliser sur l'aspect social, bouleversant, déjà esquissé dans le le premier opus (voir la séquence où

Tonny apprend le décès de sa mère, ou la fin même du film pour s'en convaincre). Enfanté dans l'urgence, film de la survie,

Pusher II marque une étape dans la filmographie de

Refn, tant esthétiquement parlant que scénaristiquement. L'objectif est le même pour

Tonny et

Nicolas : l'échappatoire. Ce n'est qu'après avoir touché le fond et puiser dans ce qu'il lui restait de courage que

Tonny/Nicolas - car le parallèle est d'une évidence absolue - pourra entrevoir une lueur d'espoir.

Gambler de Phie Ambo :

Aspirine et déprime.

Gambler ne cherche pas à travestir la réalité. Documentaire sur la situation critique du réalisateur évoqué ci-dessus,

Gambler dépeint un aspect de l'univers cinématographique trop souvent omis. Le cinéaste se trouve la corde au cou, endetté, au bord de la dépression. L'argent lui est réclamé de toute part et c'est précisément sur ce point-ci et la gestation des projets

Pusher II et

Pusher II que

Gambler cherche à se concentrer. Alors oui, c'est déprimant, oui, il y a dans ce documentaire de quoi nous dégouter d'entamer une quelconque carrière cinématographique, mais l'issue finale, à savoir, la réalisation et le succès de ces deux séquelles, vient radoucir un tableau dont les couleurs dominantes ne sont désormais plus le gris et le noir.

Mr Nobody de Jaco Van Dormael :

L'histoire d'un enfant confronté à un choix cornélien, où l'absence de décision conduit à l'éveil de

Mr Nobody, ou l'idée même d'hypothèse personnifiée. Un homme qui n'est encore rien et potentiellement tout. Soyons clair : le film, lui ne l'est pas. S'il est en effet un reproche que l'on peut faire au cinéaste, c'est bien d'avoir trop déstructuré un récit initialement fragmentaire, car

Nemo est à même de vivre l'ensemble des parcours dépeints.

Malgré tout, on ne peut qu'être emporter dans ce maelström émotionnel, conjuguant différentes vies potentielles, joyeuses ou tragiques. (Trop ?) idéaliste, le film se veut porteur de l'idée selon laquelle chaque vie vaut la peine d'être vécue. Mais au delà même de se message,

Mr Nobody éblouit de la même manière que le faisait il y a treize ans,

Le Huitième Jour. On est saisit par l'humanisme qui se dégage de l'ensemble, l'émotion, à l'image du segment le plus magistral, entre

Nemo et

Anna.

Imparfait, excessif (?),

Mr Nobody condense neuf vies en 2h30. Film palimpseste, il exige une certaine confiance de la part du spectateur, afin de le transporter dans le véritable tourbillon qu'est la vie.

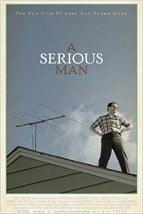

A Serious Man des Frères Coen :

Un conte yiddish. Tout part de là. Ouvrant le métrage, il est une ébauche de ce qui va nous être narré. L'illustration même de ce à quoi

Gopnik va être confronté. Au sein de ce conte, la dualité intérieure du personnage de

Larry se trouve matérialisée via la représentation de deux personnages - le couple - aux modes de raisonnements bien spécifiques, et les

Coen nous confrontent, non sans une certaine brutalité, à l'idée qu'il faut parfois accepter les évènements les plus absurdes.

Plus je repense au film et plus je le trouve intéressant, - car il n'est nullement nécessaire de revenir ici sur la maitrise formelle des

Coen et la photographie remarquable de

Deakins -.

A Serious Man est hermétique, mais c'est ce qui fait en partie son charme. C'est un objet obscur, presque absurde, que les

Coen ont façonné avec soin; un récit pesant - qui n'est pas sans rappeler l'étouffant

No Country For Old Men - aux relans autobiographiques, mêlant drame et humour.

L'idée ici étant, entre autres, qu'il faut accepter les évènements au demeurant, les plus absurdes; accepter le fait que la réalité qu'est la notre peut nous échapper et sembler irrationnelle, illogique, sans que l'on sache pourquoi. Ainsi est faite la vie et ça,

Larry, personnage passif, va y être confronté de manière abrupte.

Clairement à revoir pour être cerné plus en détails, mais c'est l'un des

Coen que j'ai le plus apprécié.

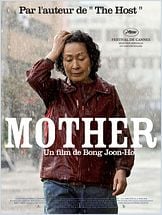

Mother de Bong Joon-Ho :

La confirmation que

Bong est l'un des cinéastes les plus intéressants de la décennies, au côté de

Richard Kelly (AMHA).

Je ne développe pas plus ici étant donné que j'ai pour projet de faire un topic sur le film, mais

Mother est tout simplement époustouflant.

Dire que l'on était seulement une dizaine dans la salle pour la première journée d'exploitation...

A côté de ça, une quinzaine de films vu cette semaine, uniquement d'origine japonaise. Entres autres,

Sanjuro,

Rashômon,

L'Ange Ivre,

Vivre dans la Peur,

l'épée Bijomaru,

Flamme de mon amour,

Une Auberge à Tokyo,

La Forteresse Cachée. Pour simplifier,

Kurosawa est l'un des cinéastes les plus constant qu'il m'ait été donné de voir. On frôle clairement à chaque fois le chef d'œuvre absolu. Ce dernier l'avoue lui même,

"en tant que réalisateur, on ne peut être totalement satisfait par aucun de ses films". Là encore, j'y reviendrais dans quelques semaines.